Die Nase läuft wie Wasser, nichts hilft und keiner findet was?

Fliesschnupfen und ständig laufende Nase?

Viele Menschen (Bis zu 8% der Bevölkerung sind betroffen) leiden unter einer „laufenden Nase“, die nicht durch eine klassische Allergie verursacht wird. Während die allergische Rhinitis (etwa Heuschnupfen) durch eine fehlgeleitete Abwehrreaktion gegen Pollen oder Hausstaubmilben entsteht, spricht man von einer nicht-allergischen Rhinitis, wenn keine Allergene an den Symptomen beteiligt sind und auch keine Infektion (wie eine Erkältung) vorliegt. Die Diagnose wird also im Ausschlussverfahren gestellt.

Die Beschwerden können chronisch oder wiederkehrend auftreten und beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen meist erheblich.

Hat der HNO-Arzt eine Allergie ausgeschlossen und hat darüber hinaus keinen Anhalt für eine Entzündung oder Nebenhöhlenentzündung handelt es sich meist um eine sog. nicht-allergische Rhinitis (NAR). Eine frühere Bezeichnung war vasomotorische Rhinitis, die jedoch inzwischen nur als eine der Unterklassen der NAR zugeordnet wird. Gekennzeichnet ist die NAR durch eine übersteigerte Reaktion auf unspezifische Reize.

Nachfolgend führe ich die typische Symptomatik und Therapieoptionen beim chronischen Naselaufen an.

Symptome einer nicht-allergischen Rhinitis

Die Beschwerden ähneln oft denen einer Allergie, allerdings ohne allergischen Auslöser (negativer Hautpricktest). Das Sekret ist immer klar und meist wässrig, oft zu bestimmten Tageszeiten vermehrt oder auch verstärkt durch bestimmte Auslöser wie Temperaturwechsel, Rauch, Parfüm, Temperaturwechsel, Luftfeuchtigkeitsschwankungen, Wetterumschwung oder emotionalen Stress.

- Klares und reichliches Naselaufen (Rhinorrhoe), häufig dauerhaft oder anfallsartig.

- Vermehrter Sekretfluss auch aus der hinteren Nase mit mehr Sekret im Rachenbereich (postnasal drip-Syndrom)

- Verstopfte Nase (nasale Obstruktion), oft wechselnd zwischen den Seiten.

- Gelegentlich Niesattacken (zahlreiche Nießer kurz hintereinander)

- Selten Juckreiz, da dieser eher zur Allergie passt und Druckgefühl im Gesichtsbereich (eher Entzündung)

Untergruppen der nicht-allergischen Rhinitis

Altersrhinitis („Alterstropfnase“)

Kommt vor allem bei älteren Menschen vor. Klassisches Zeichen ist der unablässige Gebrauch von Taschentüchern, weil es wie Wasser aus der Nase tropft. Das liegt unter anderem daran, dass sich mit zunehmendem Alter auch die Nasenspitze absenkt und das Herausfließen des Nasensekretes damit begünstigt. Darüber hinaus spielt die Beschaffenheit der Nasenschleimhaut, die Funktionsfähigkeit der Flimmerhärchen und die nachlassende vegetative Steuerung eine Rolle.

Hormonelle Rhinitis

Typisches Auftreten z. B. in der Schwangerschaft (bekannt als „Schwangerschaftsrhinitis“) oder unter Einfluss hormoneller Veränderungen, meist Beginn im zweiten Trimenon und Anhalten bis nach der Entbindung. Die Beschwerden klingen meist nach der hormonellen Umstellung wieder ab. Die Symptome ähneln eher einem Schnupfen, meist ist die Nasenatmung mit behindert.

Ähnliche Mechanismen spielen möglicherweise auch bei Schilddrüsenerkrankungen eine Rolle.

Toxische Rhinitis

Entsteht durch Reizung der Schleimhaut durch Schadstoffe (z. B. Rauch, Abgase, Lösungsmittel, Nikotin). Auch reichlicher Alkoholkonsum kann kurzfristig eine laufende Nase auslösen.

Medikamenteninduzierte Rhinitis

Diese entsteht häufig durch übermäßigen Gebrauch abschwellender Nasensprays. Nach Absetzen kommt es zu einer „Rebound-Schwellung“, oft auch mit laufender Nase. Die sog. Rhinitis medicamentosa kann auch durch Blutdrucksenker, Schmerzmittel (NSAR), bestimmte Psychopharmaka oder Hormonpräparate ausgelöst werden.

Gustatorische Rhinitis

Vegetative Reaktion der Nasenschleimhaut auf scharf gewürzte oder heiße Speisen oder Getränke.

Idiopathische Rhinitis

Wenn keine der o.g. Ursachen identifiziert werden kann benennt man die Symptomatik mit dem Begriff idiopathische Rhinitis (idiopathisch sagen Ärzte generell, wenn man die Ursachen nicht kennt).

Was passiert in der Schleimhaut, wenn die Nase ständig läuft?

Die Nasenschleimhaut wird von kleinen Blutgefäßen durchzogen, die sich weit stellen oder enger werden können. Gesteuert wird dies durch das vegetative Nervensystem (Sympathikus und Parasympathikus). Der früher verwendete Begriff vasomotorische Rhinitis nimmt Bezug auf diese autonom gesteuerte Gefäßregulation.

- Wenn die Gefäße weit gestellt werden, schwillt die Schleimhaut an → die Nase wird „dicht“.

- Wenn die Schleimhautdrüsen überaktiv sind, produzieren sie zu viel Sekret → die Nase läuft.

Bei der nicht-allergischen Rhinitis ist diese Regulation aus dem Gleichgewicht geraten: die Nase reagiert überempfindlich auf Reize wie Temperatur, Gerüche oder körperliche Veränderungen (Alter, Hormone, Medikamente).

Therapeutische Möglichkeiten

Als erstes muss die Diagnose gesichert werden. Ein Allergietest (Pricktest) schließt eine Inhalationsallergie aus, der Blick in die Nase spezifische Entzündungen. Besteht nur der geringste Verdacht auf eine entzündliche oder allergische Komponente, sollte zuerst über ein paar Wochen ein kortisonhaltiges Nasenspray verwendet werden, insbesondere bei der Schwangerschaftsrhinitis lindert es die Beschwerden oft. Eine nicht-allergische Rhinitis zeigt meist wenig Besserung auf die Anwendung von Kortisonnasenspray.

Bei einer medikamentös induzierten Rhinitis sollte der Patient schonend vom abschwellenden Nasenspray entwöhnt werden, hier können kleine Eingriffe an den Schwellkörpern der Nase (Nasenmuscheln) oftmals ein Ausstieg aus der Nasenspray-Abhängig sein (siehe Radiofrequenz-Behandlung der unteren Nasenmuscheln).

Ist die Diagnose gesichert sollte zunächst versucht werden nicht medikamentös zu behandeln. Hier bieten sich vor allem Nasenduschen an. Wenn bekannt ist, welche Auslöser zu einer Symptomauslösung oder -Verstärkung führen, sollten diese vermieden werden (z.B. Luftreiniger, kein Parfum, duftstoffreie Kosmetika und Hautpflegeprodukte). Bei hobbymäßiger oder berufsbedingter Exposition gegenüber Noxen empfiehlt sich das Tragen einer FFP2-Maske.

Sollten diese Maßnahmen zu keiner Symptomlinderung führen ist ein medikamentöser Therapieversuch angezeigt:

Medikamentöse Therapie

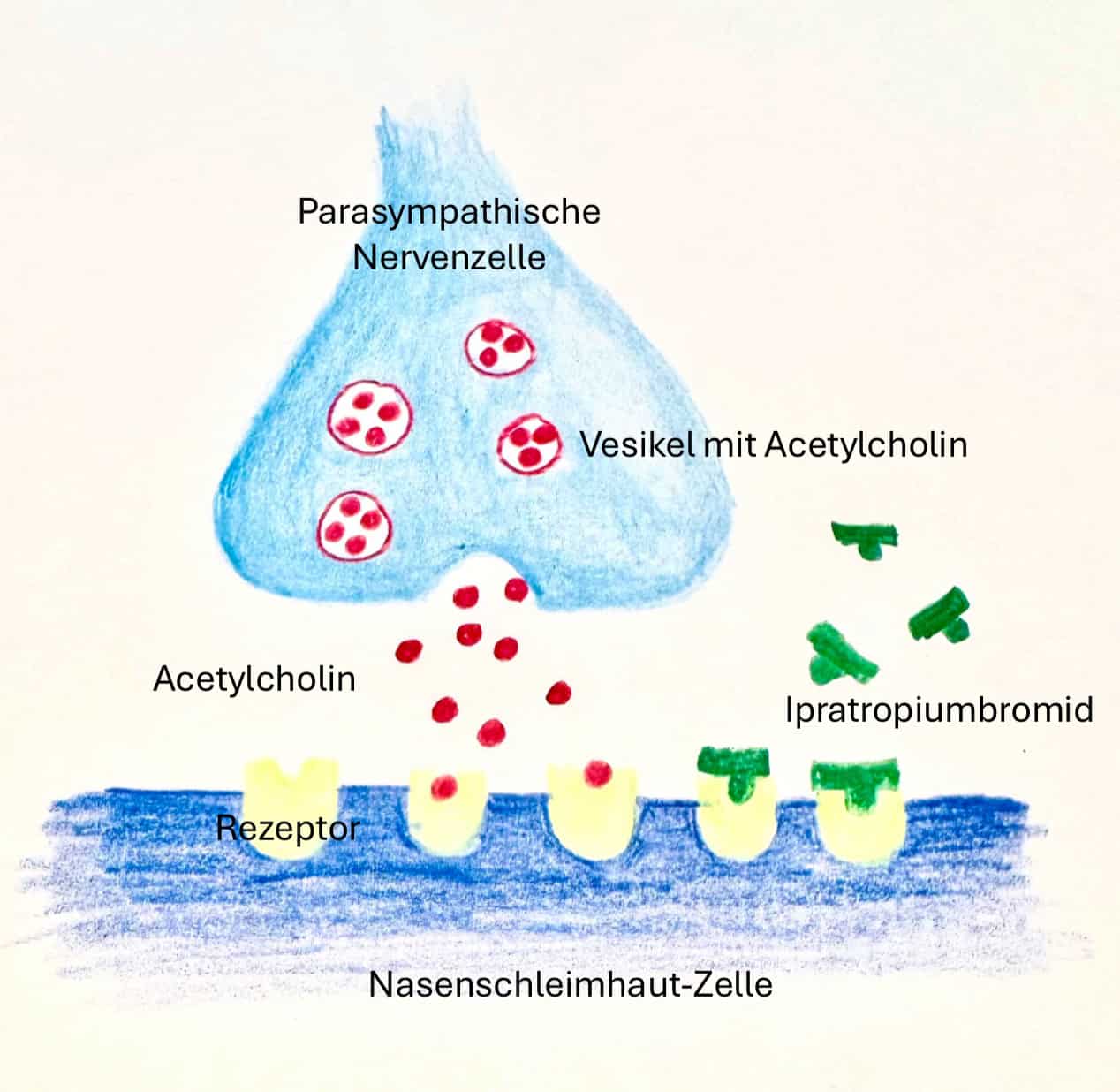

Nasenspray mit dem Wirkstoff Ipratropiumbromid

- Dieser Wirkstoff blockiert die parasympathische Steuerung (blockt die Wirkung von Acetylcholin) und reduziert dadurch das Naselaufen.

- Hilft vor allem bei Patienten mit starkem Fliesschnupfen

- Anwendung: mehrmals täglich als Nasenspray

- Es gibt diese Sprays als Fertigpräparate.

- Anwendung 2-3x/d, Zulassung ab 6 Jahre

- Wichtig: die Wirkung ist nicht nachhaltig, die Sprays wirken also nicht kurativ. Werden die Ipratropiumbromid-Sprays nicht mehr verwendet stellt sich das Naselaufen wieder ein,.

Capsaicin-Therapie

- Capsaicin ist der scharfe Wirkstoff aus Chili.

- Wirkt, indem es bestimmte Nervenendigungen in der Nase „desensibilisiert“, dadurch wird die Überempfindlichkeit der Schleimhaut für Wochen bis Monate herabgesetzt.

- Durchführung: meist in spezialisierten HNO-Praxen. Capsaicin wird lokal in die Nase eingebracht (Lösung, getränkte Tampons oder Spray)*. Die Behandlung kann brennend und unangenehm sein, wird aber gut vertragen und nur wenige Male wiederholt.

- Die Wirkung hält im Besten Fall mehrere Monate an.

- Fertigpräparate: nicht frei im Handel erhältlich, meist als Apotheken-Rezeptur oder in Studienpräparaten.

* Aktuell ist hochkonzentriertes Capicain nicht über die Apotheke (Großhandel) lieferbar, weshalb wir die Therapie derzeit leider nicht anbieten können.

Botulinumtoxin (Botox®)

- Blockiert die Signalübertragung an den Nervenendigungen → die Drüsen produzieren weniger Sekret.

- Anwendung: durch den HNO-Arzt per Injektion in die Nasenschleimhaut (meist unter lokaler Betäubung).

- Wirkung: hält mehrere Monate an.

- Topische Tropfen oder Sprays mit Botulinumtoxin sind in der klinischen Anwendung zwar möglich, aber nicht üblich, da das Molekül schlecht über die Schleimhaut aufgenommen wird.

Der Vollständigkeit halber seien hier noch angemerkt, dass es auch operative Maßnahmen und die Kryotherapie gibt, die jedoch hierzulande noch nicht sehr etabliert sind und auf die ich daher hier nicht weiter eingehen möchte.

Quellen

- Sonderheft Allergologie 2020

- Consilium HNO life vom 15.2.2025, Prof. Dr. Sven Becker

(c) Dr. Ines Weinzierl

(c) Dr. Ines Weinzierl